内部リンク・外部リンクでSEO効果を最大化する方法とは?

SEOって聞くと、キーワードを入れたり記事の内容にこだわったりすることばかりを考えがちですが、実は「リンクの貼り方」もすごく大切なんです。

特に、サイト内でページ同士をつなぐ「内部リンク」と、外部の信頼できるサイトへ誘導する「外部リンク」を戦略的に活用することで、SEOの効果を最大化することができます。

この記事では、SEO初心者のWebライターさん向けに、内部リンクと外部リンクの基本から使い方のコツまで分かりやすく解説します。

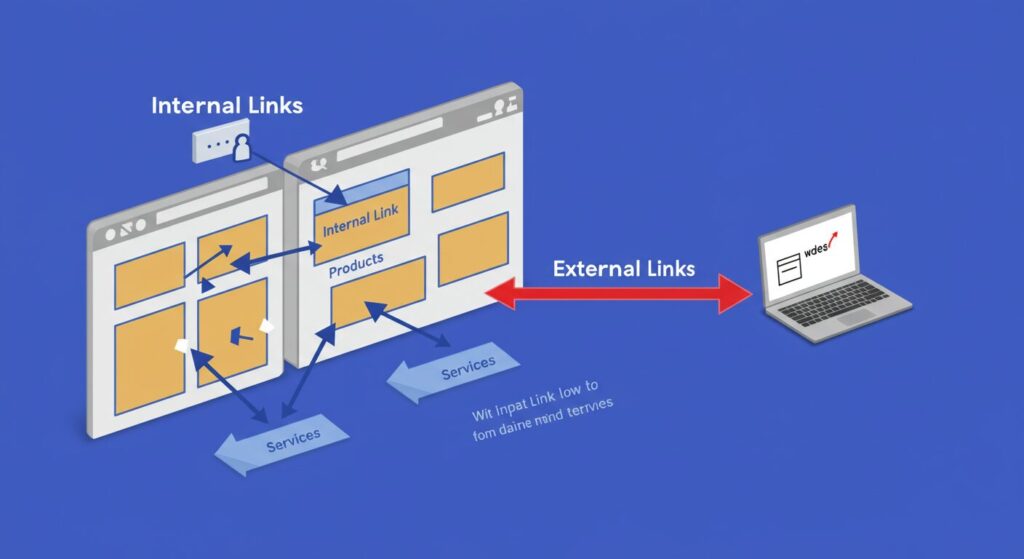

内部リンクと外部リンクの基礎知識

まずはよく耳にする「内部リンク」と「外部リンク」が、それぞれどんなもので、どうやってSEOに効くのかを確認していきましょう。

内部リンクとは?

内部リンクとは、自分のWebサイト内の別のページへリンクを張ること。

たとえば、ある記事から関連する別の記事へ誘導したり、トップページやカテゴリーページへのリンクを設置したりすることが含まれます。

この内部リンクを通じてサイト構造を把握するのも検索エンジンの役割です。

つまり、どのページが重要で、どのページがどのトピックと関連しているかを判断する材料といえます。

外部リンクとは?

外部リンクは、自サイトから他のWebサイトへ向けたリンクです。

たとえば、参考資料として政府機関や専門メディアへのリンクを張る場合が該当します。

信頼性の高いサイトへのリンクは、コンテンツの質を高め、読者からの信用を得る要因のひとつです。

Googleなどの検索エンジンも、こうした外部リンクを評価基準としています。

※参考:検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド|Google検索セントラル

それぞれのSEO上の役割

内部リンクと外部リンクがどうSEOに役立つのか、もう少し具体的に見てみましょう。

まず、内部リンクがSEOに与える良い影響は次のとおりです。

- クローラビリティ(=検索エンジンがページを見つけやすくなる)を良くしてくれる

- サイト全体の構造が分かりやすくなる

- 関連するページ同士をつなげることで、情報のまとまりが強くなる

つぎに、外部リンクの役割ですが、こちらも大切です。

- 信頼できるサイトを紹介することで、読者からの信頼もアップ

- 自分のコンテンツだけでは伝えきれない部分を補える

- 専門性や信頼性をGoogleにアピールできる(これをE-E-A-Tと呼びます)

内部リンクのSEO活用法

内部リンクは、単にサイト内をつなぐ役割にとどまらず、検索エンジンにとってページの重要度や関連性を判断する材料となります。ここでは、SEO効果を引き出すための内部リンク設計のポイントを解説します。

情報のハブを作る「トピッククラスター」

たとえば「SEO対策」というテーマの記事がいくつもあるとき、それぞれをバラバラに公開するのではなく、中心となる記事(これを”ピラーページ“と呼びます)に集約し、そこから関連する記事へリンクを張る形にします。

逆に、関連する記事からもピラーページへリンクを張ります。

こうすることで、Googleは「このサイトはこのテーマについて詳しくまとめている」と判断しやすくなり、検索順位が上がる傾向があります。

アンカーテキストの最適化

「アンカーテキスト」とは、リンクとして表示されている文字のことです。

この文字列は、クリックした先のページがどんな内容なのかを示す、いわば“案内板”のような役割を持ちます。

たとえば、「詳しくはこちら」といった漠然とした表現だと、読者も検索エンジンもリンク先の内容をイメージしにくいですよね。

それよりも「SEO内部リンクの最適化方法はこちら」のように、具体的な言葉で表現した方が、クリックされやすくなりますし、検索エンジンにも内容が伝わりやすくなります。

また、毎回同じ言葉を使うのではなく、ページ内容に合わせてアンカーテキストを調整することも大切です。

読者にとっても分かりやすく、SEOの評価も上がりやすくなります。

孤立ページをなくす

孤立ページとは、他のどのページからもリンクされていないページのことです。

たとえば、記事を公開したはいいけれど、誰もそこへリンクを張っていない場合、検索エンジンのロボットがそのページを見つけづらくなってしまいます。

そうなると、せっかく良い内容を書いても、誰にも見てもらえないなんてことにもなりかねません。

これを防ぐためには、記事を公開したら必ずどこか他の記事やページからリンクを張るようにしましょう。

カテゴリーページや関連記事、タグ一覧などを活用するのもおすすめです。

クロールの最適化

「クロール」とは、検索エンジンのロボット(クローラー)がWebページを巡回し、どんなページがあるのかを把握する作業のことです。

このクロールがスムーズに行われると、ページが正しく検索結果に表示されやすくなります。

ただし、リンクが多すぎたり、迷路のように複雑な構造だったりすると、クローラーがページをうまく巡回できません。

特に重要なページが埋もれてしまうと、SEO上大きな損失になってしまいます。

そのため、リンクの数や配置には注意が必要です。

「このページは重要だから早めに見てね!」という意味で、トップページやメニュー、サイドバーなど目立つ場所からリンクしてあげるとよいでしょう。

外部リンクのSEO活用法

外部リンクは、読者にとっての情報補完だけでなく、検索エンジンに向けた信頼性のアピールにもつながります。どのように外部リンクを設計すべきか、実践的な観点から見ていきましょう。

信頼性ある情報源へのリンク

外部リンクを貼るとき、どんなサイトにリンクを張るかはとても重要です。

基本的には「信頼できる」と多くの人が感じるサイトを選ぶことがポイントです。

たとえば、政府の公式サイト(例:首相官邸や厚生労働省)、大学の研究ページ、有名な業界団体、長年実績のある大手ニュースサイトなどが該当します。

こういったサイトは情報の正確性や更新頻度も高く、検索エンジンにも良い評価をされやすいため、リンク先として適しています。

逆に、誰が運営しているのか分からない個人ブログや、情報の信ぴょう性に疑問があるサイトは避けた方が無難です。

ノーフォローの使い分け

外部リンクには、基本的に“SEOの評価”の一部がリンク先に伝わる仕組みがあります。

ただし、すべてのリンクでそれをしたくない場合も出てきます。

たとえば「PR記事」「アフィリエイトリンク」「一時的に紹介するだけの参考サイト」などです。

こういった場合は、HTMLでリンクタグにrel="nofollow"という属性をつけることで「このリンク先にはSEOの評価を渡さなくていいですよ」と検索エンジンに伝えることができます。

ただし、なんでもかんでもnofollowにするのは逆効果になることもあります。

本当に信頼できる外部サイトには、きちんと通常のリンクを張って評価をシェアすることが、SEO的には望ましいですね。

引用・出典の明示

インターネット上の情報は玉石混交です。

そのため、記事の中で「この情報は本当ですよ」と裏付けを示すことはとても大切です。

たとえば、統計データを使ったときや、他の専門サイトの意見を参考にした場合など、その情報がどこから来たのかを明記しましょう。

これは「引用」や「出典」として記事の中や文末に記載します。

引用には<blockquote>タグを使ったり、リンクとともに「○○より引用」と記述するのも有効です。

読者にとっても「ちゃんと調べた記事なんだな」と安心感が増しますし、SEO的にも信頼性が高いと判断されやすくなります。

実践的なリンク構造の設計方法

リンクを貼るとき、どこにどんなふうに配置するかはけっこう重要なポイントです。ページの構成をスッキリ整理することで、読者にも検索エンジンにもやさしいサイトになりますよ。

ページ階層を意識した設計

Webサイトは、家にたとえると「玄関(トップページ)→部屋(カテゴリーページ)→机の引き出し(詳細記事)」のような階層構造をしています。

この階層を意識して内部リンクを構築することで、検索エンジンにも「このサイトはきちんと整理されている」と伝えることができるのです。

さらに「パンくずリスト」というものも活用しましょう。

これは「トップ > カテゴリー > 記事タイトル」といった形でページの位置を示すナビゲーションです。

読者が迷子にならずに済むだけでなく、検索エンジンも構造を把握しやすくなるため、SEOにプラスの影響があります。

サイトマップの活用

「サイトマップ」とは、サイト内の全体像をまとめた一覧表のようなものです。

HTMLサイトマップは読者向け、XMLサイトマップは検索エンジン向けに使われます。

特にXMLサイトマップは、クローラーに「このページも見てね!」と教える役割があるので、ページ数が多くなってきたサイトでは必須といえるでしょう。

サイトマップを用意しておくことで、公開したばかりのページもすぐに見つけてもらえる確率が上がります。

重要ページへのリンク集中

SEOでは「このページが大事です!」ということを検索エンジンに伝える必要があります。

そのために役立つのが、重要なページに向けて多くの内部リンクを集めることです。

たとえば、サービス案内ページや売上につながる特集記事などは、他の記事やメニュー、サイドバーからもリンクしておくと効果的です。

これにより、そのページの価値が検索エンジンに伝わりやすくなり、上位表示につながる可能性が高まります。

リンク設計時の注意点

リンクを上手に使うには、ちょっとした注意点もあります。うっかりミスで逆効果にならないように、よくある落とし穴をチェックしておきましょう。

リンク切れのチェック

「リンク切れ」とは、リンク先のページが削除されていたり、URLが変わっていてアクセスできなくなっている状態のこと。

たとえば、信頼できる外部サイトにリンクを張ったけれど、そのサイトが閉鎖されてしまった場合、そのリンクは無効になってしまいます。

リンク切れがあると、読者が不信感を持つだけでなく、SEOの評価にも悪影響を及ぼすことがあります。

そうならないためにも「リンクチェッカー」と呼ばれる無料のツール(例:Broken Link Checker、Ahrefsなど)を使って、定期的に自分のサイト内のリンクを点検するのがおすすめです。

リンクの過剰設置は逆効果

「たくさんリンクを張ればSEOに良いのでは?」と思いがちですが、実はやりすぎは逆効果になることがあります。

特に、意味のないリンクや同じページへの繰り返しのリンクが多いと、検索エンジンに「このページはスパムっぽい」と思われてしまう可能性があります。

読者の視点から見ても、リンクばかりのページは読みづらく、どれをクリックすればよいのか分かりにくいでしょう。

リンクは「必要な場所に、適切な数だけ」を意識するのがポイントです。

重複リンクの回避

1つのページに対して、何度も同じリンクを張るのは避けましょう。

なぜなら、検索エンジンはどのリンクを重要と判断すればいいのか迷ってしまうからです。

また、読者にとっても同じリンクが何度も出てくると「しつこいな」と感じるかもしれません。

どうしても同じページに複数回リンクしたい場合は、アンカーテキスト(リンクに使う言葉)を変えて、それぞれの文脈に合わせて自然に設置するように工夫してみてください。

まとめ:リンク戦略がSEOの未来を決める

SEOにおける内部リンクと外部リンクの最適化は、単なるテクニックではなく、ユーザー体験と検索エンジン両方を考慮した「戦略」です。

内部リンクでは構造化と関連性を、外部リンクでは信頼性と権威性を意識することで、SEO全体の効果を底上げすることが可能になります。

初心者Webライターでも、これらのポイントを意識して記事を設計すれば、結果的に評価されるコンテンツ制作につながるでしょう。

まずは自分の記事にどのリンクを追加すべきか見直すことから始めてみてください。