検索意図でSEOは9割決まる?初心者Webライター向けに徹底解説

検索意図とは、ユーザーが検索時に抱く「本質」のことです。

SEOで成果を出すには、検索意図を的確に読み取り、記事内容に反映させる作業を繰り返し行う必要があります。

もし検索者の意図を外してしまえば、どれだけ時間をかけて書いた記事でも読まれませんし、検索順位も上がりません。

逆に、検索意図に寄り添った記事は読者に深く刺さり、滞在時間や信頼度が上がり、自然とGoogleからの評価も高くなります。

そこで本記事では、検索意図の基本から、初心者でも実践できる分析・活用方法まで解説します。

検索意図とは何か?なぜSEOに重要なのか

「検索意図という言葉は聞いたことがある。でも、意味やSEOとの具体的な関係までは理解していない」という方も多いのではないでしょうか。ここでは、検索意図の基本的な意味やSEOで重要視されている理由について、具体例を交えながら解説します。

検索意図の基本定義

検索意図(Search Intent)とは、検索ユーザーがその検索を「終わらせるために必要としている答え」を意味します。

ユーザーは単に情報を集めるために検索しているのではありません。

「何が分かれば満足できるのか」

「どんな状態になれば検索を終えられるのか」

という明確な完了条件を無意識に持っています。

たとえば「SEO 記事 書き方」と検索する人は、SEOの知識を知りたいのではなく、

「これを読めば、SEOに配慮した記事を実際に書ける状態になりたい」

と考えている可能性が高いでしょう。

Googleは、このような検索意図、つまり検索行動を完了させる答えを提供しているかどうかを重視して、検索結果の評価を行います。

そのため、ユーザーの検索意図に合致するコンテンツは高く評価され、反対に検索意図から外れた記事は、どれだけ長文で情報量が多くても上位表示されにくくなります。

検索意図がSEO順位に与える影響

Googleのアルゴリズムは、検索結果のクリック率やページ滞在時間、直帰率などから、ユーザーがそのページで満足したかどうかを判断します。

検索順位は複数の要素によって決まるため、検索意図だけを満たしていれば必ず上位に表示されるわけではありません。

しかし、検索意図にマッチする記事は、ユーザーが求める答えに素早くたどり着けます。

つまり

離脱率が下がる

再検索が起きにくくなる

コンバージョン(成果)につながりやすくなる

といった好循環を生み出します。

SEOでは技術的な最適化も重要ですが、検索意図を外したまま小手先のテクニックを使っても効果は限定的です。

まず最優先すべきなのは「この検索で、ユーザーはどんな答えを求めているのか」を正確に捉え、それに正面から応えるコンテンツを用意することです。

検索意図を外すとどうなるのか(失敗事例)

仮に「WordPress テーマ おすすめ」というキーワードで上位を狙う記事を書いたとします。

ところが、その記事の冒頭が「そもそもWordPressとは?」という初歩的な解説から始まっていたらどうでしょうか。

このキーワードで検索する人は、すでにWordPressの概要を理解しており、「どのテーマが良いのか知りたい」という段階にいる可能性が高いです。

意図に反した内容が最初に来ると、ユーザーはすぐに離脱してしまい、ページの評価は下がってしまいます。

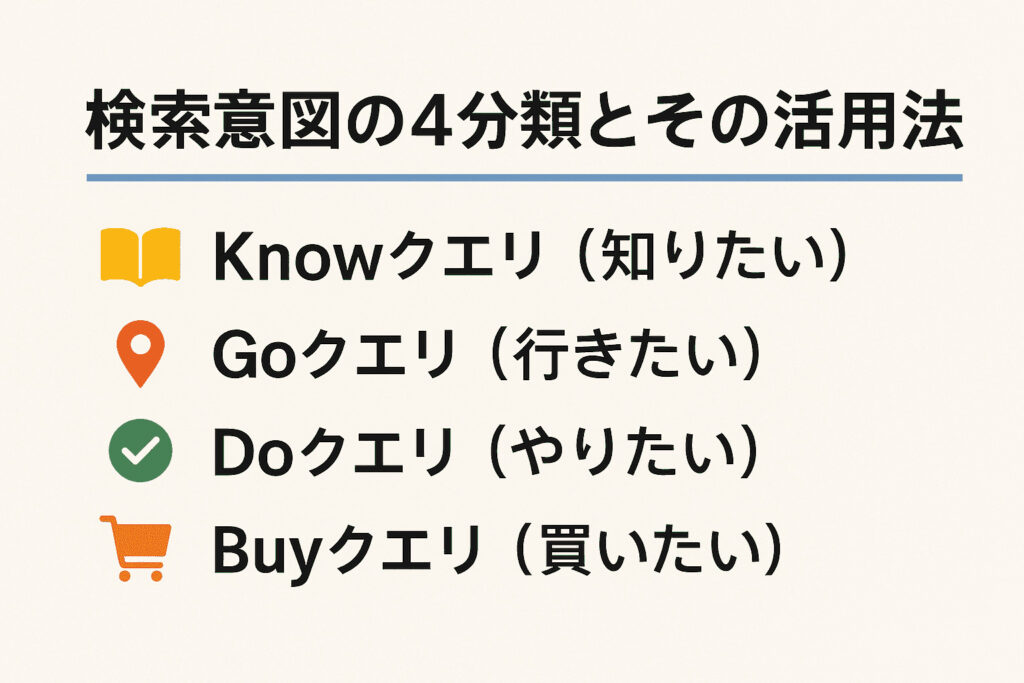

検索意図の4分類とその活用法

検索意図は大きく4つに分類できます。それぞれの意図を理解できれば、記事の方向性や構成が明確になり、ユーザーの期待に応える記事づくりがしやすくなります。

1. Knowクエリ(知りたい)

Knowクエリは、ユーザーが「情報を知りたい」と思って検索する際に用いられるキーワードです。

たとえば「SEOとは」「検索意図の意味」「記事の書き方」といった言葉が該当します。

このタイプの検索意図では、分かりやすく噛み砕いた説明や基礎的な知識の体系的な解説が必要です。

専門用語には注釈を入れ、図解や具体例を使った丁寧な説明により、初心者でも安心して読める記事になります。

2. Goクエリ(行きたい)

Goクエリは、ユーザーが特定の場所やWebサイトへアクセスしたいときに使用するキーワードです。

例えば「YouTube ログイン」「渋谷 スタバ」「Amazon」といったクエリが当たります。

この検索意図に応える記事では、明確な誘導リンクやアクセス情報を提示することが効果的です。

SEOブログでは扱いづらいカテゴリですが、ローカルSEOや店舗紹介サイトでは非常に重要な役割を持ちます。

3. Doクエリ(やりたい)

Doクエリは、ユーザーが「何かの方法を知りたい」「行動を起こしたい」ときに使うキーワードです。

例としては「ブログ 作り方」「SEO対策 方法」「お問い合わせ フォーム 作成」などがあります。

このような意図に対しては、How-to形式の記事が有効です。

手順をステップごとに明確に説明し、必要に応じて画像や動画を添えると、読者の理解度と満足度が高まります。

Doクエリはコンバージョンにもつながりやすいため、ビジネス視点でも重要です。

4. Buyクエリ(買いたい)

Buyクエリは、ユーザーが「購入を検討している」段階で使うキーワードです。

たとえば「SEOツール 比較」「おすすめ ノートパソコン」「コスパ 最強 サプリ」などが該当します。

この意図を持つユーザーは購買意欲が高いため、比較記事やランキング、口コミ、レビューといった情報を重視しましょう。

価格・性能・評価・ターゲット層などの違いを明確に示す記事であれば、読者の選択をサポートできます。

検索意図を読み解くための5つの方法

検索意図は、直感や憶測だけで判断するものではありません。実際には、ユーザーがどのような情報を求めているかを観察し、データから論理的に導き出すことが重要です。ここでは、初心者でもすぐに実践できる5つの調査方法を紹介します。

1. Google検索の上位10件を徹底的に読む

検索意図を探るうえで、最も基本的かつ効果的なのが、Google検索での観察です。

実際にキーワードを検索し、上位10位以内に表示された記事を読み込みましょう。

これらの記事はGoogleが「検索意図に最も合っている」と評価したコンテンツです。

見出しの構成、扱っている話題、用語の難易度、ボリュームなどを分析することで、ユーザーが求めている内容の傾向を把握できます。

また、共通点だけでなく抜けている情報を見つければ、あなたの記事の差別化ポイントにもなります。

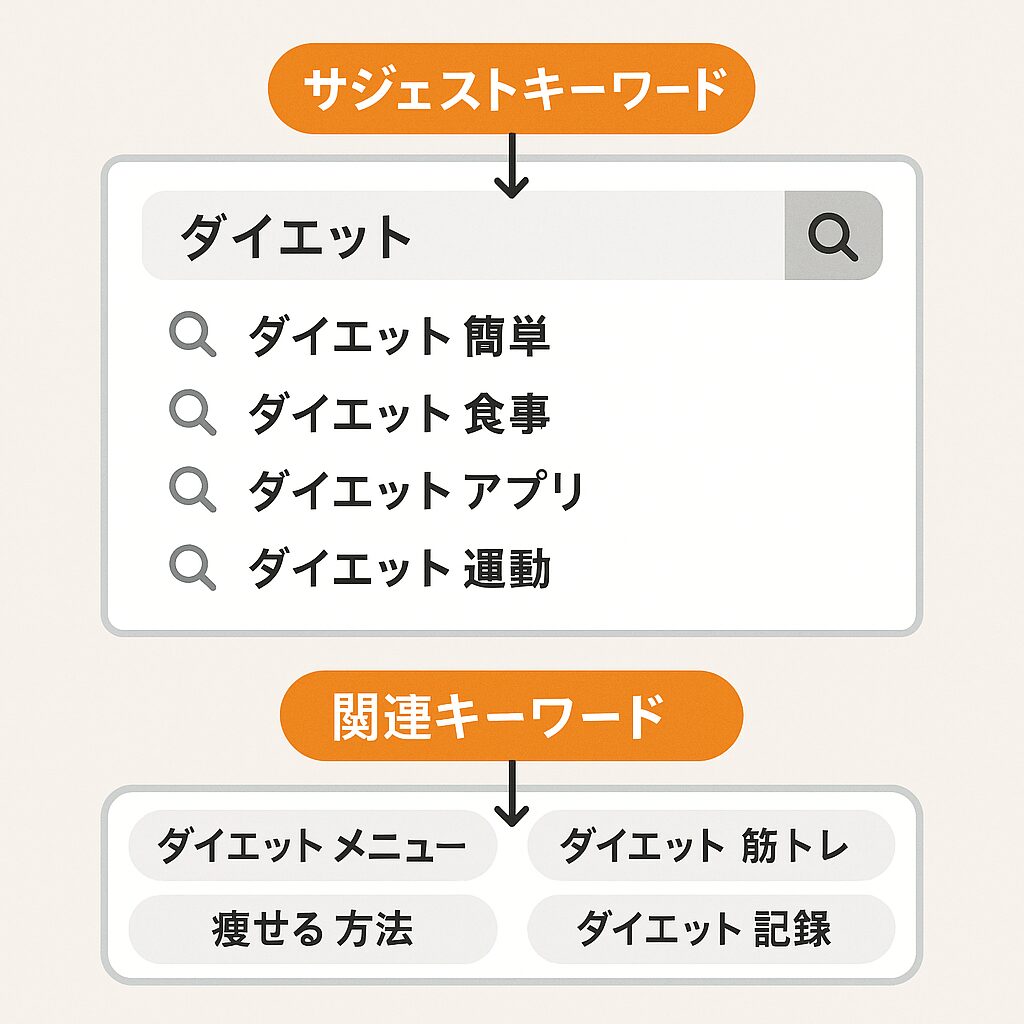

2. サジェストキーワード・関連キーワードを調査する

Googleでキーワードを入力すると、入力途中で自動的にいくつかの候補語句が表示されます。

これが「サジェストキーワード」と呼ばれるもので、実際に多くのユーザーが一緒に検索している言葉です。

さらに、検索結果ページの一番下には「他のキーワード」や「関連キーワード」として、似たようなテーマを調べている人が検索した言葉が一覧で表示されます。

つまり、ユーザーが抱える次の疑問や、より詳しく知りたいと思っている方向性を知るためには、サジェストキーワードや関連キーワードに注目することが欠かせません。

たとえば「SEO 記事」と入力したときに「SEO 記事 書き方」「SEO 記事 タイトル」などが出てきた場合、読者は「どうやって書くのか」「どんなタイトルが良いのか」に関心があることが分かります。

サジェストや関連語を体系的に調べるには「ラッコキーワード」などの無料ツールを使うと効率的です。

自分では思いつかない切り口や疑問点を知る手がかりになります。

3. Q&AサイトやSNSで生の悩みを探る

Yahoo!知恵袋や教えて!goo、Twitter(現X)やInstagramなどのSNSには、ユーザーが実際に抱えている悩みや質問が数多く投稿されています(教えて!gooは2025年9月17日終了)。

公式情報や上位記事では拾いきれない「リアルな疑問」を見つけられるとして、積極的に情報を探すWebライターは少なくありません。

特にQ&Aサイトでは「なぜそう考えるのか」「どこでつまずいたのか」など、読者の背景が見えやすく、記事の構成や言葉選びに役立ちます。

4. SEOツールを使って共起語や構成を分析する

検索意図をデータで客観的に分析するには、以下のSEOツールの活用が欠かせません。

- ラッコキーワード:関連語句を一覧で取得可能。

- Keywordmap:共起語の抽出や競合サイトの見出し構成を分析できる。

- Ubersuggest / Ahrefs / SEMrush:検索ボリュームやトレンドの把握が可能。

これらのツールを併用すれば、どのような語句を含めると自然な流れになるか、どんな順序で情報を提示すべきかが可視化されます。

5. ペルソナを仮設定してシナリオを想像する

最後に紹介するのが「検索者の人物像(ペルソナ)」を想定する方法です。

たとえば「SEO 記事 書き方」と検索するのはどんな人か? ブログ初心者? 中小企業の担当者? フリーライター?

その人物がどんな状況にいて、どのような悩みを抱えており、なぜその検索をしたのかを想像してみましょう。

ペルソナの感情や課題に合わせて記事を設計すれば、検索意図を的確に満たす内容を自然に作り出せます。

検索意図に合ったコンテンツ設計の仕方

検索意図を理解したら、次に大切なのはその意図にぴったり合ったコンテンツの設計です。構成を工夫することで、読者の満足度を高めると同時に、SEO効果も向上します。ここでは、記事作成前の準備段階で押さえるべき4つのポイントを紹介します。

1. タイトルと導入文で「読むべき理由」を明示する

ユーザーは検索結果ページでタイトルとメタディスクリプションを見て、読むかどうかを判断します(メタディスクリプションとは、検索エンジンの結果ページに表示される、そのページの概要を説明する短い文章)。

そのため、タイトルには検索意図を明確に示すキーワードを含めることが重要です。

さらに、導入文では「どんな悩みを持つ人に向けた記事なのか」「読むことで何が得られるのか」を簡潔に伝えましょう。

冒頭で読者の共感を引き出し、「これは自分のための記事だ」と思ってもらうことが、記事全体を読んでもらうカギとなります。

2. 見出し構成(H2・H3)を意図に合わせて設計する

検索意図によって、読者が求める情報の深さや順序は変わります。

たとえば「ブログの始め方」のようなDoクエリでは、最初に手順を示し、その後に補足情報を加えるのが自然な流れです。

一方で、「SEOとは何か」のようなKnowクエリであれば、定義→背景→活用方法といった段階的な構成が適しています。

見出しを設計する際は、読者の知識レベルや検索フェーズを考慮することが大切です。

3. 感情曲線を意識した文章構成

ユーザーは記事を読み進めるなかで「共感→安心→納得→行動」という感情の流れをたどります。

この感情曲線に沿ったコンテンツ設計により、読みやすく、印象に残る記事になります。

例えば以下の通りです。

- 共感:冒頭で悩みを代弁し、「自分ごと」として捉えてもらう

- 安心:専門的で信頼できる情報を提示する

- 納得:具体例や実績、体験談で腑に落ちる情報を伝える

- 行動:最後に次のアクション(問い合わせ・購買など)を促す

ユーザーに寄り添った記事構成は、離脱を防ぎ、コンバージョン率の向上にもつながりやすい要素です。

4. 独自性と信頼性のある情報を加える

検索意図に合致する記事は世の中に数多く存在します。

なぜなら、Google検索で上位表示をするためには「検索意図を調査する」というのは周知の事実だからです。

そのなかで目立つためには、他サイトにはない独自情報を加える必要があります。

- 自身の体験談や失敗談

- アンケート結果や社内データ

- 専門家の意見や引用

- 実際の事例や写真

これらの要素を織り交ぜることで、信頼性とオリジナリティを両立させた記事になり、Googleの評価基準でもある「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」の強化にもつながります。

※参考:有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成 | Google 検索セントラル

検索意図に応じた記事タイプの例

まずおさらいです。少し前の「検索意図の4分類とその活用法」でお伝えしたように、検索意図はクエリ(検索語句)から見えてきます。

たとえば「〜とは」と入力されていれば情報収集の意図、「おすすめ」と入っていれば比較検討の意図、といった具合です。

この視点を思い出したうえで、意図ごとにどんな記事タイプが適しているのか、代表的な検索意図に適した記事の形式と活用方法を紹介します。

1. 比較・ランキング記事(Buyクエリ向け)

「おすすめ」「比較」「人気」などのキーワードが含まれるBuyクエリでは、複数の商品やサービスを一覧で紹介する比較・ランキング形式の記事が効果的です。

特徴とポイント

- 購入を前提とした読者に向けて、選択肢を分かりやすく提示

- 各アイテムの価格・特徴・メリット・デメリットを表で比較

- 読者の状況別(初心者向け・価格重視など)に分類する構成も◎

- CTA(公式サイトへのリンクやクーポン情報など)を明確に配置

例:

- 「おすすめのSEOツール10選【2025年最新版】」

- 「副業向けパソコン比較|スペック・価格・使いやすさで選ぶ」

2. How-to記事・基礎解説記事(Knowクエリ向け)

Knowクエリでは、「〇〇とは?」「初心者向け」といった知識を求める検索が多いため、ハウツー記事や基礎解説が有効です。

特徴とポイント

- 初心者にも理解できるよう、用語や背景から丁寧に説明

- 図解や箇条書きで視覚的に理解しやすくする

- PREP法(結論→理由→例→まとめ)で論理的な流れをつくる

- 具体的な使用例・注意点・次のステップまで含めると親切

例:

- 「検索意図とは?SEO初心者でも分かる3つのステップ」

- 「WordPressでブログを始める方法【画像付き解説】」

3. 体験談・レビュー記事(Do/Buyクエリ向け)

実際に使ってみた、やってみたという体験ベースのレビュー記事は、DoクエリやBuyクエリのユーザーにとって信頼性のある情報源になります。

特徴とポイント

- 実際の使用感や結果、成功/失敗談などを時系列で紹介

- 使用前と使用後の変化を写真や数字で示すと説得力が増す

- 読者の共感を引き出す「悩み→挑戦→結果→学び」の構成が効果的

- 読者と同じ立場から語るトーンが親近感を与える

例:

- 「SEOツール『AIOSEO』を3ヶ月使ってみた正直レビュー」

- 「在宅ワーク初心者が月5万円稼げるようになるまでの記録」

4. サービス案内・ローカル情報記事(Goクエリ向け)

Goクエリでは、読者が「今すぐアクセスしたい」場所やサイトを探していることが多いため、案内型の記事が適しています。

特徴とポイント

- 店舗・施設名、住所、営業時間、定休日、アクセス方法などの基本情報

- Googleマップの埋め込みや電話番号リンクなど、即行動できる工夫

- 写真や口コミもあると安心感を与えやすい

- 「行く前に知っておきたいポイント」など付加情報で差別化

例:

- 「渋谷のおすすめカフェ10選【Wi-Fi・電源あり】」

- 「〇〇病院のアクセス方法と受付時間【初診予約の手順も解説】」

E-E-A-Tの観点を加えて検索意図に強くなる

Googleが高品質なコンテンツを評価するための基準として注目されているのが「E-E-A-T」です。検索意図を正確に捉えた上で、E-E-A-Tの観点を盛り込むことで、SEO的により強固なコンテンツを作ることができます。

E-E-A-Tとは何か?

E-E-A-Tとは、Googleの品質評価ガイドラインにおける以下4つの要素を指します。

Experience(経験)

筆者が「実際にやってみた」痕跡があるかどうかがポイントです。たとえば、転職記事なら自分が応募した際の体験談や、面接で聞かれた具体的な質問を盛り込む。旅行記事なら、現地で撮影した写真や体験した感想を交える。こうした一次体験の記録は、机上の知識にはないリアルさを生みます。

Expertise(専門性)

専門知識やスキルをどのように示すかが重要です。資格名(例:宅地建物取引士、管理栄養士)、職務経験(例:不動産営業を10年担当)、または特定分野の研究成果など。読者に「この人は本当に詳しい」と思ってもらえる根拠を提示することで、情報の説得力が増します。

Authoritativeness(権威性)

記事が第三者から認められているかを示す要素です。たとえば、学術論文や統計データへの引用、自治体や専門団体の公式ページからの参照リンク。さらに、他サイトからの被リンクや、執筆者プロフィールに掲載されたメディア実績も有効です。「この人・このサイトが信頼されている」という外部からの証明が、権威性につながります。

Trustworthiness(信頼性)

読者が安心して読み進められるかどうかに直結します。情報の出典を明記する、日付を更新して古い情報を放置しない、広告と記事を明確に区別するなど。誇張した表現や曖昧な情報を避け、問い合わせ先や運営者情報を示すことも大切です。誤解を招かない透明な構成が、最終的にサイト全体の信頼を高めます。

Googleは、この4つの要素を総合的に判断し、「そのページがユーザーにとって価値があるかどうか」を評価しています。

※参考:検索品質評価ガイドライン|Google

なぜE-E-A-Tが検索意図と関係あるのか?

読者が何かを知りたい・買いたい・やりたいと思って検索したとき、その悩みを解決してくれるコンテンツには「信頼性」と「説得力」が不可欠です。

検索意図に応えるだけの情報が書かれていても、経験の裏付けがない、根拠が不明、著者が誰か分からないといった記事では、読者の不安は解消されません。

つまり、E-E-A-Tの視点を取り入れることは、検索意図の「質的な満足度」を高める要素として重要です。

E-E-A-Tを記事に反映する具体的な方法

1. 著者情報を明確にする

記事の最後や冒頭に、執筆者のプロフィールを設け、専門分野・実績・関与プロジェクトなどを記載しましょう。医療や法律などYMYL(Your Money or Your Life)領域では特に重要です。

2. 経験を語るセクションを設ける

「実際に使ってみた」「3ヶ月試してみた結果」など、筆者自身の体験談を交えることで信頼性が格段に上がります。これはExperienceの強化に直結します。

3. 外部の信頼できる情報を引用する

専門機関・統計データ・業界団体などの情報を適切に引用し、根拠のある記述を心がけましょう。リンク付きの出典があると読者も安心します。

4. 情報の透明性と更新性を意識する

記事の公開日・最終更新日を記載し、古い情報が残っていないかを定期的にチェックしましょう。また、「この記事は筆者の主観を含みます」などの一文があると、信頼性が増します。

検索意図は変化する?公開後のリライトと改善

SEO記事は「書いて終わり」ではありません。検索意図やトレンドは時間とともに変化するため、公開後も定期的に見直し、リライトしていくことが必要不可欠です。ここでは、リライトの目的と、意図ズレを防ぐためのチェックポイントを紹介します。

なぜ検索意図は変わるのか?

検索意図はユーザーの生活状況・社会環境・業界トレンドなどによって日々変化しています。

たとえば「テレワーク おすすめツール」という検索意図は、コロナ禍に急増したキーワードでした。

しかし2025年現在では、リモートワークが定着し、より高機能なツールの比較や使い方に関心が移っています。

このように「検索キーワードは同じでも、求められる情報が変わっていく」ことがあるため、記事の鮮度を保ち続ける努力が必要です。

検索意図のズレを見つける3つの視点

1. Search ConsoleでCTRや掲載順位を確認する

Google Search Consoleでは、記事がどのキーワードで表示されているか、そのクリック率(CTR)はどれくらいかを把握できます。

表示はされているのにクリックされていない場合、タイトル・見出しが意図に合っていない可能性があります。

また、表示回数が減っている場合は、検索意図が変わり始めているサインかもしれません。

2. 競合記事の内容をチェックする

定期的に同じキーワードで検索し、競合がどんな情報を提供しているかを確認しましょう。上位記事のトーンや構成、情報の種類に変化があれば、それはGoogleが評価する検索意図の傾向が変わったことを意味します。

競合との差を埋める、あるいは一歩先を行く視点を盛り込むことで、順位の回復・向上が期待できます。

3. ユーザーの新しい悩みを拾い直す

サジェストキーワード、Q&Aサイト、SNSの検索などを使い、「以前とは違う関連ワードが増えていないか」「ユーザーの悩みが深まっていないか」を再調査します。

たとえば以前は「SEO 記事 書き方」で検索されていたものが、最近では「SEO 記事 タイトル コツ」や「記事構成 テンプレート」といった、より具体的なニーズに変化していることもあります。

リライトでやるべきこと

- 古い情報の更新(価格・サービス内容・画像など)

- 検索意図に合っていない導入文や見出しの調整

- 新しい章の追加(新機能・事例・FAQなど)

- 競合にはない独自情報の強化

リライトの目安は3ヶ月〜半年に1回。特に順位が落ち始めた、アクセスが急減した記事は早急な対応が必要です。

読者から選ばれる記事にするために

検索意図を理解することは、SEOの本質に迫る最重要ポイントです。

ユーザーの期待に応え、信頼を得る記事を作るためには、意図の分類・調査・設計・改善のすべてが欠かせません。

この記事を通じて、あなたのSEOライティングがより実践的で成果につながるものとなれば幸いです。