読者を引き込む導入文――“最初の3行”で差がつく理由

記事を書き始めて最初に手が止まる場所――それが「導入文」です。

「どう始めればいいのか分からない」「導入が長くなりすぎて、なかなか本文に入れない」

多くのWebライター初心者が直面するこの悩みは、決して珍しいものではありません。

しかし、導入文こそが記事全体の“命”です。

読者が検索結果から記事をクリックした瞬間、「続きを読むか、それとも戻るか」の判断は、ほんの数秒の間に下されます。

その数秒間で読者の心をつかむ“最初の3行”。ここにすべてが詰まっているのです。

この記事では、初心者でも読者をグッと引き込める導入文の書き方を具体例とともに解説します。

なぜ導入文が重要なのか?

導入文は、いわば「記事への入り口」。

どんなに有益な情報が本文に書かれていても、導入で読者の興味を引けなければ、その先は読まれません。

Web上では特に“離脱率”がシビアで、ページを開いて3秒以内に読むか戻るかが決まるといわれています。

なかでも、Googleが公式ブログ「Think with Google」では、「モバイルサイトのアクセスが3秒以上かかると、その53%が離脱する」 としています。

※参考:Mobile site load time statistics|Think with Google

つまり、読者の“滞在”を勝ち取るには、導入文が勝負の鍵です。

読者の目に最初に触れる3行で、「これは自分に必要な情報だ」と思わせること。 それがWebライターとして最初に身につけるべき力といえるでしょう。

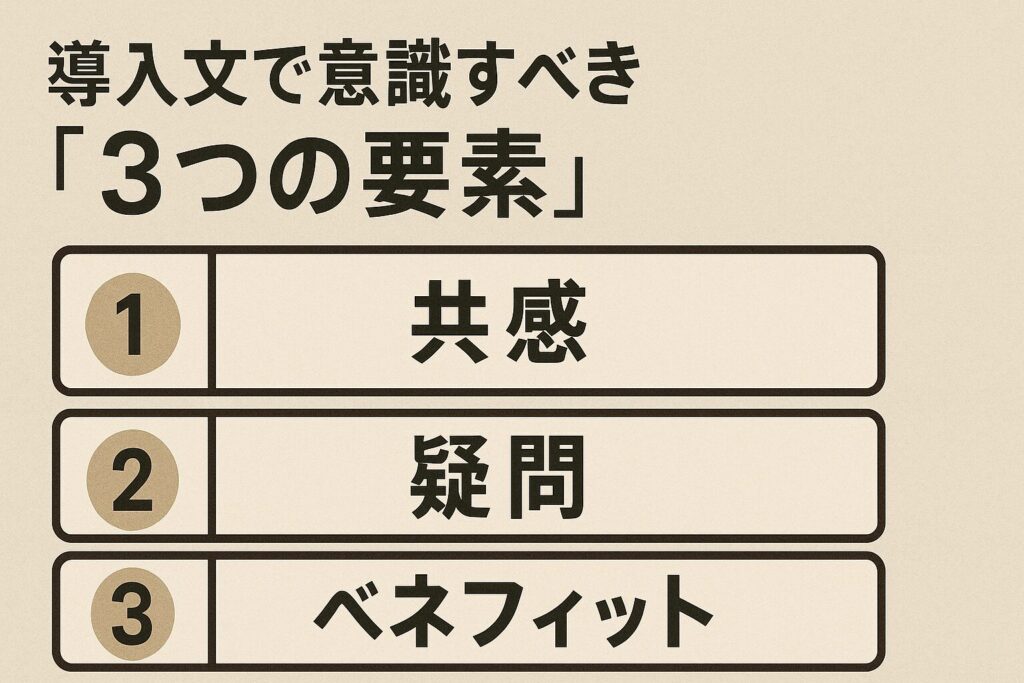

導入文で意識すべき「3つの要素」

初心者ライターが迷わず導入を書けるようにするために、まず押さえておきたいのが次の3つの要素です。

- 共感:「これ、私のことだ!」と感じさせる

- 疑問:「それってどういうこと?」と続きを読みたくさせる

- ベネフィット:「この記事を読めば得られること」を示す

1. 共感

読者が最も強く反応するのは、自分の“悩み”をピンポイントで言い当てられたときです。

自分でもうまく言葉にできない感情や葛藤を、誰かが代弁してくれたような一文に触れた瞬間、人は心を開きます。

「何度も読み返してるのに、導入文だけがしっくりこない」

このような一文に触れたとき、読者は「自分の悩みと同じだ」「自分の気持ちを言葉にしてくれた」と感じます。

これが“共感”の力です。

共感は、文章を読み進めるうえでの大きなモチベーションになります。

「この人の話なら聞いてみよう」と思ってもらえることで、読者との距離がぐっと縮まり、自然と信頼感が生まれます。

共感は、情報やノウハウよりも先に提示するべき“感情のつながり”です。

導入文でそれを感じられれば、読者は続きを“自分のための文章”として読み進めてくれます。

だからこそ、導入文は“共感のフック”を意識して配置しましょう。

書き手の経験談や苦労話を交えると、共感のリアリティがさらに増します。「自分だけじゃなかったんだ」と思わせることが、読者の信頼をつかむ最短ルートです。

2. 疑問

人間は“問い”に出会うと、それを解決せずにはいられないという心理的特性があります。

これは「カリギュラ効果」とも呼ばれ、伏せられたり、答えが明示されていない情報に強く惹かれる傾向のことを指します。

この性質を活用するのが「疑問による引き込み」です。

「プロのライターは、なぜ3行で読者を引き込めるのか?」

このような問いかけは、単なる情報提供以上の効果を持ちます。

「もしかしたら、自分もそれを知ることでうまく書けるようになるかもしれない」と読者自身の可能性に気づかせるのです。

つまり、“答えの提示”だけでなく、“答えを知るメリットの提示”が、読み進める動機を強めます。

さらに効果的なのは「一読しただけでは明確な答えが分からない問い」です。

あえて少し抽象的に、でも具体的な興味を引く言葉を使い、答えを本文の中に仕込む構成にします。

こうすることで、読者は「続きを読まなければスッキリしない」と感じ、自然とスクロールしてくれます。

導入文における疑問は、単なる問いかけではなく、読者の内側にある“知りたい衝動”を引き出す装置です。

3. ベネフィット

ベネフィットとは「この記事を読んだらどんな良いことがあるのか?」を端的に伝える“読者への約束”です。

導入文の段階でこの約束を明示することにより、読者は「なぜこの記事を読むべきなのか」を素早く理解できます。

「この記事では、初心者でも実践できる導入文のテンプレートを紹介します」

このような一文は「読めばすぐに使える具体的な型を学べる」と読者に期待させます。

読者は無意識のうちに「この記事は自分にとって役立つだろうか?」と読み始めた瞬間から評価を始めています。

その疑問に即座に答えることが、導入文におけるベネフィットの役割です。

さらに、ベネフィットは“時間を費やす価値”の提示でもあります。

情報が溢れている現代では、前述したように読者は数秒でページを離脱することも珍しくありません。

その数秒の間に「これなら読んでみたい」と思わせるインパクトが必要です。

具体的な数値や即効性、簡便さ、再現性などが含まれていると、ベネフィットの説得力が飛躍的に高まります。

たとえば「誰でも5分で使える」「3ステップで習得できる」「実際に成果を出した方法」など、読者の不安や疑問を“読み進めた先の未来”で払拭できる内容を約束することが大切です。

ベネフィットはただのメリットではなく「読者にとっての意味あるゴールへの橋渡し」といえます。

NGパターンとその改善例

NG例:あいさつや前置きが長い

「こんにちは! 今日はライティングについて書こうと思います。最近は副業ブームもあって、Webライターに注目が集まっていますよね。」

このような導入は、書き手にとっては丁寧に感じられるかもしれませんが、読者にとっては冗長に映ることがほとんどです。

「こんにちは」「書こうと思います」などは、読者にとって価値のある情報ではありません。

しかも、情報に辿りつくまでに時間がかかるため、冒頭で離脱されやすくなってしまいます。

Webライティングにおいては、自己紹介や時事ネタは極力削ぎ落とし、読者の知りたいことにいきなり入る構成が基本です。

改善例:悩み+疑問+ベネフィットの3要素でスタート

「書き出しに悩んで、いつも本文に入るのが遅くなる――。 実は、導入文には『型』があるんです。 初心者でも今すぐ使える5つのパターンを紹介します。」

この導入では、読者の悩みに共感を示し、「なぜそうなるのか?」という問いを提示したうえで、「この記事で何が得られるか(ベネフィット)」をしっかり伝えています。

読者にとって無駄がなく、続きが気になる構成になっている点がポイントです。

実践テンプレート:導入文の基本構造

[テンプレート例]

- 読者の悩みを描写(共感)

- なぜその悩みが起きるのか?(疑問)

- 記事で何が解決できるのか?(ベネフィット)

この3ステップは、読者の関心を掴み、最後まで記事を読んでもらうための“導線”として機能します。

最初に共感で「私のことだ」と感じさせ、次に疑問で「なぜ?」「どうして?」という思考のフックを作り、最後に「読めばこうなれる」という期待感で引き込みます。

初心者ライターにとっても使いやすく、読者の反応を得やすい構成です。

[実践例]

「何度も書き直しているのに、導入文だけが決まらない……。 じつはその原因、多くの人が“自己紹介”から入ってしまうことにあります。 本記事では、読者をグッと引き込む書き出しのコツと具体例を紹介します。」

この実例では、悩み→原因→解決法の順で自然に話が流れています。

共感を通じて「自分の悩みだ」と認識させ、原因を示すことで知的興味を喚起し、ベネフィットで「読めば解決できる」と明示しています。

この流れを習慣化できれば、毎回ゼロから悩む必要がなくなり、執筆のスピードと完成度が格段に上がるでしょう。

練習方法:3パターン書いて比較しよう

導入文に迷ったときは「とりあえず3つのパターンで書いてみる」という方法が非常に有効です。具体的には、次の3つの切り口を試してみましょう。

- 失敗談から入るパターン

自分のつまずいた体験を語ることで、読者の共感を得られます。たとえば「私も最初は導入文が書けず、何時間も悩んでいました」と始めると、読者は「自分と同じだ」と安心し、先を読みたくなります。 - 驚きの事実から入るパターン

統計や意外なデータを提示することで、読者の興味を引きつけます。たとえば「読者の70%は導入文だけで読むかを決めている」というような事実を冒頭に置くと、続きが気になってスクロールされやすくなります。 - 読者の悩みを代弁するパターン

読者が心の中で思っている不安や迷いを、そのまま言葉にしてあげます。「どうやって書き出せばいいか分からない……」という一文があるだけで、読者は「まさに今の自分」と感じ、記事に引き込まれます。

この3パターンを並べて書いてみて「一番読者が惹きつけられそうなのはどれか?」を自分で選ぶ練習を重ねることで、自然と“書ける導入文”が身についていきます。

毎回ゼロから悩むよりも、構造を持って試行する方が圧倒的に早く、効果的です。

まとめ|導入文は“スキップできないプレゼン”

Webライティングにおける導入文は、いわば読者との最初の「名刺交換」。

ここで好印象を与えられれば、その後の本文も読んでもらえる確率がグンと上がります。

最初の3行で読者の心をつかむ。

それは難しく感じるかもしれませんが「共感・疑問・ベネフィット」の3つを意識すれば、必ず書けるようになります。

ぜひ、今日から「導入文は3行勝負」と意識してみてください。

[…] 読者に本文を読み進めてもらうには、導入文の書き方も重要です。以下の記事もぜひ読んでみてくださいね。 […]

[…] 記事を最後まで読んでもらえるかどうかは、最初の3行で決まります。 […]